姫路食博2010

スポンサード リンク

平成21年11月12日(金)~14日(日) メンバー 私と妻その1

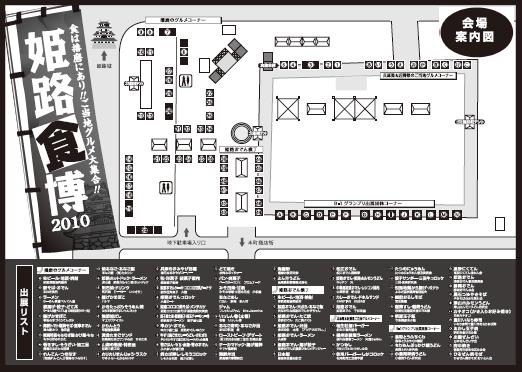

姫路市大手前公園特設会場

三日間に渡り開催された姫路食博2010

「播磨うまいもん祭り」として行われてきたものを、一昨年から規模を拡大し今年はその3回目の「姫路食博2010」が行われ、前回より21店舗も多い73店舗が出店した。

さらに来年の11月12日(土)から13日(日)に『第6回 B級ご当地グルメの祭典! B-1グランプリ in HIMEJI』と『姫路食博2010』が同時開催され、その前哨戦としての意味合いもあり、前回は大手前公園の西側半分だけを会場としていたが、今回は大手前公園全面を使用しての開催となった。

まさか73店舗を全店制覇などした日には、お腹が破裂するは、家計が破産するはで笑い話にもならないので、14店のB-1グランプリ出展団体のうち、まだ食べたことのない店を重点的に攻めてみた。

| |

| |

| |

B-1グランプリ出展団体コーナー

今日は全国的に平日の金曜日。二日目、三日目の土日は大混雑すると見越して仕事を休み、本日に賭けていたが、朝起きたら外は無常にも雨。パンフレットには『小雨決行』とあるが、これでは中止かなと再び布団にもぐりこんだ。

9時ごろ、妻その1から「雨が上がって天気が良くなって来そうだよ」と起こされ、窓から外を見ると青空ものぞいているではないか。早速支度をして、姫路食博2010の会場の大手前公園へと妻その1と連れ立って歩いていく。昨年は一人で行ってご当地グルメ部門全8店を制覇したが、お腹的に結構辛いものがあり、今回は妻その1を巻き込んでみた。

今回はいくら二人だからといってB-1グランプリ出展団体14店を全て食べ尽くすのはきついので、昨年食べていない4店を中心に適当に見繕って食べてみた。

| |

鳥取とうふちくわ(鳥取とうふちくわ総研)

B-1グルメ出展団体を西側から紹介していく。まず最初は「鳥取とうふちくわ」だが「明日から営業」の札が下がり、本日は閉店。のっぴきならない都合があるのだろうが、開催期間が三日間なら三日間とも営業するのが常識だ。アホたれ。

「とうふちくわ」の起源 ~質素倹約の心から誕生~

「とうふちくわ」は鳥取県内でも鳥取市でのみ製造されている。いつごろからあったかについては詳 しい文献がないため詳細は定かではないが、江戸時代末期にはすでに食べられていた。

岡山城の城主であった池田光仲が1648年鳥取城に転封になった時、領民に豆腐食を奨励したことがきっかけになっていると思われる。江戸中期には、すった豆腐を棒状にして細い竹につけ、加熱処理した「ちくわ豆腐」が登場している。そのころの鳥取藩では、藩の財政が貧しく、庶民の生活も質素倹約が強いられ、良い漁港が少なく漁獲高も少なかったことから魚を食べることさえ贅沢とされていた。僅かの魚も無駄にしないためにも考え出されたのが豆腐との混ぜ合わせだった。山村の多い鳥取では田んぼの畦に大豆が栽培され、豆腐の消費は比較的多かったことから豆腐を利用した食品として考えられたものと思われる。まさに質素倹約の生活の中から生まれた食品といえる。(鳥取とうふちくわ総研監修「とうふちくわ読本」より)

| |

ちりめんぶっかけ細うどん(呉細うどん研究会)

なんで呉のうどんは細いの?

それはずっとずっと昔、戦争のもっと前の話じゃ。呉は海軍の町で、造船所や製鉄所で、それはそれはたくさんの職工さんが働いておった。食べる間もおしんで働いておったから、早くゆがけて早く食べられるようにと、どんどん細いうどんが作られるようになっていったんじゃ。じゃあ、最初は普通の太さのうどんだったの

そうじゃ。明治の頃は普通の太さだったんじゃが、それがいつの間にかだんだん細いうどんになっていって、お年よりや子供も食べやすいので一般の家庭でも食べられるようになって、今に続いているのじゃ。そうなんだ。でも、なんで細いうどんはこんなにおいしいの?

それは食べてみりゃわかることじゃが、うどんが細いから、ダシとよくからみ、一緒になって口に入っていくからおいしいんじゃっよ。こんなにおいしいんだから、日本中の人に食べてもらいたいな。

よそ、よし。わしが「細うどん丸」の船長になって、日本中を旅して広めていこう。私も一緒に連れてって!

それじゃあ一緒に「細うどん丸」の出航じゃ!!(呉飲食組合事務所発行の「呉名物細うどんマップ」より)

| |

細めのうどんに、温泉タマゴ・ネギ・ちりめん・天カスをトッピングした冷製のぶっかけうどん。見た目は美味しそうだが、いくら天気がよくとも11月に冷たいうどんはどうかな。それに細いうどんと言えば素麺がとどめを刺し、ここ姫路周辺には元キャンディーズの田中好子がCMキャラクターを勤める「播州手延素麺」があり、中途半端な細うどんでは分が悪そう。

| |

食べてみれば美味しいんだけど、見た目はただのぶっかけうどん。宇宙戦艦大和のコスプレスタッフが一生懸命客引きをしていたのだが、最終日も列が延びることはなかったな。

小倉発祥 焼きうどん(小倉焼うどん研究所)

北九州は小倉で誕生した焼うどん。その歴史は終戦直後の昭和20年に遡る。焼そばを作ろうにも、時代は食糧難のピークであり、当時の小倉では肝心のそば玉が手に入りにくい状態だった。やむなく干しうどんを代用して試作されたのが焼うどんであり、小倉発祥の起源となった。その店こそが小倉北区魚町にある「だるま堂」とされている。

現在ではごく一般的な家内食となっている焼うどんだが、元祖のそれが一線を画す所以は干しうどん、つまり乾麺を使用する点にある。茹で置きが出来ない分、調理に手間暇がかかってしまう。だが、焼き目がしっかりと付いた、もっちりとした食感を通常の茹で麺で実現することは不可能。その秘められた“素材力”に着目し、現在さまざまなイベントを手掛けているのが「小倉焼うどん研究所」であり、小倉発祥説が一般レベルで認知される礎を築いたのである。(小倉焼うどん研究所のHPより)

| |

少々の具とうどんを焼いて、ソースをかけて出来上がり。作り方も極普通で、これで飛び切り美味しかったら大人気なんだろうな。

| |

出来上がったのは見た目は太目のうどんを使った焼うどん。それ以上でもそれ以下でもなく、どう見ても単なる焼うどん。出生の物語がどこか姫路の「えきそば」に通じるものがあるが、食べてみても単なる焼うどん。美味しいけど、もう少し野菜が多ければと感じた。

| |

「B級グルメとは、贅沢でなく、安価で日常的に食される庶民的な飲食物」(ウィキペディアより)の定義に合致するが、「小倉発祥 焼きうどん」はあまりにも庶民的で簡易で、目新しさ・奇抜さに欠けるのかな。

高砂にくてん(高砂にくてん喰わん会)

「にくてん」とは高砂流のお好み焼のことで、昔はお好み焼きではなく、「にくてん」でありました。他の地域でも同じ名前があるようですが、一番の違いは、「味付けされ、煮込まれたじゃがいもが入っている」ことです。もちろん歴史は古く、戦時中にはこんな話をよく聞いたようです。「死ぬ前にもう一度あの(近所の馴染みのお店)にくてんを食べたい」と…。昭和一桁にはもう「にくてん」があったことはわかっています。こんな高砂の食文化を大切にして、永く伝えていかなくてはなりません。

(にくてん喰わん会のブログより)

| |

お好み焼き系はお腹が一杯になるし、それに去年も食べているので今回はパス。

| |

姫路おでん(姫路おでん普及委員会)

姫路おでんについて

姫路では、おでんを生姜醤油(しょうがじょうゆ)で食べます。

生姜醤油で食べるおでんは…姫路おでんとします。《姫路おでんの定義》

・小皿に上からたっぷりと生姜醤油をかける。

・生姜醤油を小皿に入れて、つけて食べるこれらはスベテ、み~んな「姫路おでん」です(^^)

※大きく分類すると、姫路には関東煮(かんとうだき)と呼ばれる濃く

甘い味付けのおでんと、 専門店で提供される薄味のおでんの

2種類は存在しますが、生姜醤油で食べるおでんはすべて

「姫路おでん」です。(姫路おでん公式サイトより)

| |

「姫路おでん」と命名されたのは2006年(平成16年)6月のことで、それよりも前に我が家で食べる「おでん」は生姜醤油で食べる「姫路おでん」だった。おでんは存在するが、関東煮(かんとうだき)など存在しない関東で生まれ育ち、そして関西にやって来た私にとって、生姜醤油で食べるおでんは摩訶不思議な食べ方で驚かされた。

日常食べているのものを、ここでわざわざ食べなくてもと、姫路おでんもパス。

| |

静岡おでん(静岡おでんの会)

静岡おでんとは?

湯気のたつ鍋を覗くと、真っ黒スープからにょきにょきと竹の串が生えている。

「なんじゃこりゃ」

そーっと1本持ち上げると黒はんぺん。

こんにゃく・ちくわ・さつま揚げ・ごぼう巻・玉子・こんぶ・牛すじ・じゃがいも等々すべて串にささっている。

だし粉・青のりをかけるか、からしを付けて食べる。

「旨!!」

そうこれが大正時代から伝わる「静岡おでん」なのだ。(静岡(しぞ~か)おでんの会のHPより)

| |

おでん鍋の中はと見ると、姫路おでんの透明化のある出汁とは違いかなり濃い。玉子も大根も程よく色づき、幼き頃からの食生活で慣れ親しんだ香りがする。私の生まれた栃木県と静岡県はかなり離れてはいるが、同じ食文化圏に属しているんだ。

でも、関西在住が30年近くになり、すっかり薄味に慣れ親しんでしまった。

| |

静岡おでんは全部に串が刺さっているはずだが、それは後で料金勘定のためもあるので、今日の静岡おでんで串が刺さっているのはスジだけだ。

だし粉・青のりをかけられたおでんは美味しく、静岡おでんで忘れてはならない種は「黒はんぺん」だ。三角のこんにゃくの下敷きになっている半円形のが「黒はんぺん」と思うが、確信はない。

| |

黒石つゆやきそば(やきそばのまち黒石会)

◎黒石やきそば

黒石やきそばは、太くて平らなコシのある麺で、ソースがとても絡みやすい特徴があります。

見た目は「うどん?」のように見えますが、食べるともちもちの平打ち太麺は、ウスターソースがよく絡み独特の食感を生み出しています。

昔は「おやつ焼きそば」と呼ばれ10円単位で買えた子どものおやつだったりと、しっかりと地域に根ざしたご当地グルメなのです。

今でも100円から食べれるお店があり、手作りのおやつ感覚でいただくことができます。

現在、黒石市内に約70軒のお店で黒石やきそばを取り扱っており、各店で様々な工夫をして提供していますので、お客様好みの焼きそばを探してみられてはいかがでしょうか?◎黒石つゆやきそば

昭和30年代後半、中郷中学区にあった「美満寿(みます)」で、焼きそばにつゆを掛けた「つゆそば」が生まれ、近年、当時を懐かしみ、市内のお店で作られています。

「焼きそばにつゆ?」と思われる方もいらっしゃいますが、だまされたと思って一度ご賞味ください。

「不思議な食べ物?」とか「新しいラーメン?」とか色々なご意見いただいておりますが、やはり一度食べてみないと、この食感はわからないですよ。(やきそばのまち黒石会のHPより)

| |

黒石やきそばは何処といって変わりの無い、ただ麺が平打の太麺を使うだけで、ソース味の焼きそばだ。かけているソースのラベルは「黒石やきそばソース」、きっと青森のりんごが入っているんだろう。

| |

そのまま焼きそばが出てこないのがB級グルメのゆえん。「黒石やきそば」に出汁をかけて温かい「黒石つゆやきそば」の出来上がり。こんなの初めてで、まるでUFOに最初からソースをかけて、そこに一緒に作ろうとしたどん兵衛の粉末スープを間違って入れてしまい、あまつさえそのままお湯を入れてしまった3分後の姿だ。

実際に作ってみようと思ったが、残った「味の無いどん兵衛」をいかにして食べるかという命題と、「食べ物で遊んではいけませんよ」と常々言われてきた私には実行し難い。そんなことを考えるほど、「黒石つくやきそば」は美味しかった。

| |

津山ホルモンうどん(津山ホルモンうどん研究会)

津山名物 ホルモンうどん

津山市内約40店舗の鉄板焼店で提供されている牛ホルモン(内臓肉)入り焼うどん。市内に食肉処理センターがあるため新鮮なホルモンが手軽に入手できたことから、焼肉店を中心に30年以上前から人気を博していました。その後、焼きそば、お好み焼きなどを提供する鉄板焼店にもメニューとして広がり、ホルモンうどんは地産地消で地元に根付いた食べ物と言えます。

ただし、どちらかと言えば酒のつまみという扱いであったため、酒飲みにはお馴染みだった半面、女性や若者にはあまり知られていませんでした。そこで、市内でホルモンうどんが食べられる店を掲載したマップを作成したところ、老若男女問わず、今では多くの店でホルモンうどん目当ての客で賑わっています。

味付けは店ごとに異なりますが、醤油・味噌・ソース味に大別され、店の大半が独自に自家製だれを作り、花かつお、刻みねぎ、刻み海苔など様々なトッピングを施し提供しており、食べ歩きをすることでバラエティに富む味が楽しめます。様々な部位のホルモンを食べることができる津山にぜひ一度足をお運びください。(津山市観光協会公式サイトきんちゃい津山より)

| |

3日間とも長蛇の列を作っていた店が2軒あったが、その一つはこの「津山ホルモンうどん」だ。食べてみれば美味しいのだが、いくら叫べど、袖を引こうと客が寄り着かない店もあるのに、確かに美味しいがこんなに差を付けなくてもよかろうにと思う。

でも、神奈川県厚木市で今年の9月18日と19日に行われ来場者数が2日間で435,000人に達した『第5回B級ご当地グルメの祭典!B-1グランプリin厚木』で出展46団体中で「津山ホルモンうどん」が、堂々の第4位に輝いたことをみんな知っているんだ。

| |

作り方は炒めたホルモンに太目のうどんを載せタレをかけて出来上がりと、いたって簡単なものだが、新鮮な牛のホルモン(内臓肉)の味わい深さ、タレを絡めやすい太目の麺、そして独特のタレがホルモンと麺と野菜を渾然一体とし、よそでは味わえない美味しさを形作っている。でも、でも、でも、一皿400円という価格にこだわったためか、ホルモンがあまりにも少なすぎて寂しかった。

兵庫県佐用の「ホルモンうどん」も美味しくて作り方も味も似ていて、何回か食べに行ったことがあるが、津山まで行って金に糸目をつけずホルモン満載の「つやまホルモンうどん」を食べたくなってきた。これはホルモンをわざと少なくして、津山まで来させようという魂胆だな。

| |

カキオコ(日生カキオコ)

カキお好み焼きってどんな味???

お好み焼きにカキを入れると……

瀬戸内の海のミネラルをいっぱい含んだ日生の特産のカキのジューシーな風味が、お好み焼きの中にいっぱい詰まって、一口食べると口の中にカキのエキスがぱーっと広がり、その瞬間あなたはそのとりこになってしまうでしょう。日生独特の焼き方「日生焼き」

広島風でも大阪風でもない

日生のお好み焼きは、山盛りの千切りキャベツにトロトロの生地をサッと混ぜて、パァーッと鉄板に広げて焼きます。

キャベツの甘みとモッチリした食感が楽しめます。

日生には12軒ほどお好み焼き屋さんがありますが、そのうち7軒でカキお好み焼きが食べられます。

焼き方はそれぞれの店で工夫があり、食べ歩いてみるのも楽しいです。産地ならでは、新鮮なカキが山盛り!!

日生ではカキは身近な食材。どんな料理にも使われます。

特にお好み焼きに相性バツグン。ジューシーな風味が口の中に広がります。

日生のカキは鉄板の上で焼いてもすぐには縮みません。

これは、新鮮な証拠。焼いたらすぐ小さくなるカキは、搬送中に余分な水分を吸収しているからです。

お好み焼きの他にも、カキ入りの焼きうどん、ネギ焼き、野菜炒め等々、お店ごとにいろいろあります。日生ってどんなところ???

岡山県の南東端で、兵庫県赤穂市に隣接する古くからの漁師町です。

特産物は瀬戸内の新鮮な魚介類と近くお島々でとれるみかんなどがあります。

大阪からはJR山陽本線・赤穂線で約2時間半、岡山からはJR赤穂線で約1時間で着きます。日生の「おねえさん」

どこの店にも見事な日生弁を使いこなしながら、これまた見事なコテさばきでお好み焼きを焼き上げる「おねえさん」がいます。

お好み焼きを食べながら、日生弁を教えてもらいましょう。

※注意:日生では大人の女性は何歳でもおねえさんと呼ばれます。決して「おばさん」とは呼ばないように気を付けましょう。(カキお好み焼きHPより)

| |

カキオコはどう見てもふんだんに牡蠣を使っただけのお好み焼きで、それ以上のものでもそれ以下のものでもない。なぜにこんなにも私のボキャブラリーは貧困なのだろうと鬱になってくるが、そんなことは土蔵にしまい込み早速食べてみよう。

| |

まずはソースをかけて「ウマイ」。海無し県の栃木県に生まれ、魚は干物か塩蔵品だけ、天プラのイカはスルメを水で戻したものしか食べられないという幼少期を過ごした私が、牡蠣が大好きなのはなぜなのだろう。

残り半分に岩塩をかけ「ギザウマイ」。もうこの世のものとは思われない美味しさだ。おそらく、異常なほどの牡蠣好きの私だから感じることのできる美味しさで、牡蠣嫌いな人にとってカキオコを食べるのは拷問のようなことかもしれない。

| |

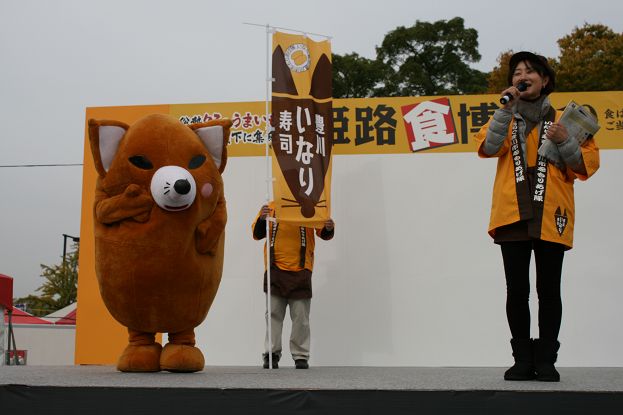

豊川いなり寿司(いなり寿司で豊川市をもりあげ隊)

いなり寿司とは

稲荷寿司(いなりずし)は稲荷鮨とも言われる、甘辛く煮た油揚げの中に飯を詰めたお寿司です。 「お稲荷さん」「お稲荷」「いなり」とも呼ばれます。

いなり寿司は、19世紀初めごろ、稲荷にお供えしてあった油揚げの中にご飯を詰めてお寿司にしたものが起源とされており、諸説がいろいろとありますが、江戸や名古屋と並んで豊川稲荷の門前町も、発祥の地のひとつとして伝えられています。

いなり寿司のいなりの語源は、豊川稲荷をはじめとする「稲荷」であることからも、稲荷との関係も深く、豊川稲荷の門前町でも古くから「いなり寿司」が販売されてきました。

高級な寿司屋ではあまり見られず、庶民的な店やテイクアウト専門の寿司屋では人気のお寿司です。

現在豊川市では、いなり寿司の上に愛知県名物のみそカツを載せたものや、鰻の載せたものなど、創作いなり寿司も多くのお店で販売しています。~豊川市でなぜいなり寿司?~

いなり寿司は、1840年ごろの文献に江戸で「いなり寿司」、「篠田寿司」という油揚げにごはんをつめた寿司が売られており、名古屋ではもっと前から売られていて江戸でも以前から店舗売りがあったと紹介されており、約200年の歴史を持つ食べ物です。

日本三大稲荷の一つである豊川稲荷の門前町として栄えた豊川市は古くから「いなり寿司」が販売されており、参拝客に親しまれてきました。

また、名古屋と並んで豊川稲荷の門前町も発祥の地の一つとして伝えられています。 つまり、いなり寿司は大変豊川市にゆかりのある食べ物であり、そのいなり寿司をさらに全国的な人気をもつ地域ブランドとするため、今後も様々な事業に取り組んでまいります。(いなり寿司で豊川市をもりあげ隊)公式HPより

| |

豊川いなり寿司は去年食べたし、いくら美味しくてもいなり寿司。一度食べると目新しさがその瞬間に消失してしまう。目新しさに頼るだけでなく、もう一度食べてみたいと思わす力が必要だが、その領域に達しているB級ご当地グルメはいかほどあるのか。

あかし玉子焼き(明石名物ひろめ隊)

明石名物玉子焼き

板の上に並んだ黄色いまんまる。食べればあつあつ、ふんわり、とろーり、そしてコリコリっとタコの心地よい歯ごたえ…。これなくして明石は語れない明石食文化の一つ。地元では「玉子焼」の名で親しまれ、別名「明石焼」として全国的に知られています。そんな玉子焼のお店が明石市内には70軒以上点在しています。

たこ焼きのルーツは明石の玉子焼きにあり

玉子焼は、約160年の歴史を持つと言われています。現在の玉子焼を商売としてはじめたのは、大正八年から玉子焼の屋台を引いていた、現在の樽屋町にお住まいだった向井清太郎さんと言われています。向井さんの玉子焼は評判となり、口コミで広がり人気があったそうです。そして大阪にもその評判が伝わり大阪から業者が見学に来る程、有名になったそうです。それが後に「たこ焼き」の元祖となったそうです。

(明石観光協会のHPより)

| |

姫路に移り住む前には明石で暮らしていて、駅前でよく明石焼きを食べたものだ。木板に載せられた少々柔らかめの明石玉子焼きを、妻その1の指導の下、ソースだけで食べてみたり、ソースを付けたのを出汁に浸したりと、(あれ、黒石つゆやきそばと同じだ)いろいろな味で食べられるとことが面白かった。

関西ではタコ焼プレートが一家に一枚あるという都市伝説のようなものがあるが、当然ながら我が家にもある。あまりに身近すぎてここで食べる気にならず、パス。

| |

出雲ぜんざい(日本ぜんざい学会)

出雲ぜんざいの歴史?「ぜんざい」発祥の地 出雲

ぜんざいは、出雲地方の「神在(じんざい)餅」に起因しています。

出雲地方では旧暦の10月に全国から神々が集まり、このとき出雲では「神在祭(かみありさい)」と呼ばれる神事が執り行われています。

そのお祭りの折に振る舞われたのが「神在(じんざい)餅」です。その「じんざい」が、出雲弁(ずーずー弁)で訛って「ずんざい」、さらには「ぜんざい」となって、京都に伝わったと言われています。

「ぜんざい」発祥の地は出雲であるということは、江戸初期の文献、「祇園物語」や「梅村載筆」(林羅山筆:儒学者)、「雲陽誌」にも記されています。「出雲國に神在もちいと申事あり。京にてぜんざいもちいと申ハ。これを申あやまるにや。10月にハ日本國の諸神ミな出雲國にあつまり玉ふゆへに。神在と申なり。その祭に赤豆をにて汁をおほくし。すこし餅を入まいらせ節々まつり候を。神在もちい申よし。」(祇園物語より抜粋)

(日本ぜんざい学会)のHPより

| |

紅白の白玉団子が入ったぜんざい。どのあたりが「出雲ぜんざい」なのかと問えば、なにかしら回答が返ってくるだろうが、私には美味しい普通のぜんざいとしか感じなかった。

材料となる小豆の六割は北海道、そのほか丹波、備中が日本の三大産地であり、島根県出雲地方でも作られているだろうが、この出雲ぜんざいの材料となっているのだろうか。

| |

府中焼き(備後府中焼きを広める会)

府中焼き(お好み焼き)

●府中のソウルフード、「お好み焼き」を極めよう!●

府中焼き宣言

“府中風お好み焼を府中焼きという”

①挽肉=ミンチを使う

②キャベツがいっぱい

③ミンチの脂(肉汁)で外はカラッと、中はフワッとした焼き上がり(府中商工会議所HP内の府中焼きより)

| |

鳥取とうふちくわに負けず劣らずのアホたれだ。

ひるぜん焼そば(ひるぜん焼そば好いとん会)

ご当地グルメ「ひるぜん焼そば」って?

ひるぜん焼そばのルーツ

昭和30年代、蒜山高原では、各家庭で工夫して調合した、タレで焼そば、ジンギスカンなどを食べることがブームになっていました。

そんなおり、がんこで有名な「ますや食堂」のおばちゃんが、ニンニク・玉ネギ・リンゴ等の様々な材料や調味料を調合して作った味噌だれに、親鶏のかしわ肉とキャベツを入れて作ったこだわりの焼そばが評判となり、以来、《ひるぜんの焼そば》として地元の人々に愛され続けてきました。これが「ひるぜん焼そば」だ!

[その1] 秘伝の特製だれ

濃厚な味噌ベースの甘辛ダレ!

[その2] 親鶏のかしわ肉

かめばかむほど味の出る鶏肉!

[その3] 高原キャベツ

蒜山高原はキャベツの一大生産地!(ひるぜん焼そば好いとん会のHPより)

| |

ようやくB-1グランプリ出展団体の最後の「ひるぜん焼そば」に辿りついた。B-1グランプリ厚木大会で2位に輝いた実績から毎日長蛇の列が延び、最終日は昼過ぎには完売してしまうというありさま。ちなみに今回の参加団体のうち、津山ホルモンうどん4位、豊川いなり寿司6位、黒石つゆやきそば7位(11位以下は非公開)となっている。

作り方はまったく普通の焼きそばと同じ。麺もタレが絡みやすいとかなんとかでこんな太麺にしましたなどという薀蓄もなく、普通の細めん。具は鶏肉と蒜山高原産のキャベツだけ。

| |

ただし仕上げにソースは使わず、様々な材料と調味料を配合して作った味噌だれ。この味噌だれこそがひるぜん焼そばの真髄、どのような魔法がかけられているのか分からないがとにかく美味しい。まさか魔法の元が化学調味料の大量投入なんて落ちだったら許さないぞ。

| |

以上のような8種のB-1グランプリ出展団体の料理を、妻その1と二手に別れ買い求め10時20分には集めてしまった。開場は10時なのだが実際はそれより前に売り出す店もあり、二日目や三日目のひるぜん焼そばと津山ホルモンうどんには開場前から長い長い行列ができていた。

何十万人も訪れるだろう来年のB-1グランプリ姫路の会場はどこになるのか、開場前に会場に入れるのか、まだなにも分からないが、開催は11月12日(土)と13日(日)の二日間。

姫路食博2011も同時開催し会期は11日(金)からの三日間になるのかな。B-1グランプリも割り箸投票なしのプレイベント・味見会として希望出展者のみでもよいから開いてくれたら、来年も仕事を休んでいくのだが。

| |

全部並べてみると、なんかどれもこれも同じような色で、食べてみても似通った味で、どんどん冷めていくし、このやり方は失敗だったな。

でもどれも美味しく、巻き込んでしまった妻その1も喜んでくれたしよかったことにしよう。

会場のゆるキャラたち

各種イベントに必ず登場するのが当たり前のようになった「ゆるキャラ」たちだが、各地のご当地グルメを集めた姫路食博2010は、各地のご当地ゆるキャラも集めてしまった。

まず最初は、愛知県豊川市よりお越しの「豊川いなり寿司」の『いなりん』。いなり寿司に化けたキツネがモチーフのようで、背中の割れ目から中に詰ったご飯が見えている。腕は動かせるがものをつかむことは出来るのだろうか。

あの彦根城のマスコットキャラクター『ひこにゃん』は自由度が大きく、小さなものでも持てる手があり、いろいろな仕草や感情表現が可能だ。この辺がテレビ等の露出が多くなり、全国に知れ渡った一因かもしれない。

| |

| |

続いて地元姫路市からお越しの「姫路市」のイメージキャラクター『しろまるひめ』。うーん、雨の日も働かされたのかモチモチお肌が染みになっているし、額には縦皺が、おまけにこの夏の猛暑のためか頬はげっそりやつれて見るに忍びないお姿。

| |

今年の4月、まだ姫路城が囲われる前に行われた姫路城観桜会のとき、「平城京遷都1300年祭」の『せんとくん』と一緒にステージに登場したときの、ふっくらした『しろまるひめ』とは別人みたいだ。

んー?? どう見ても別人だな。姫路市主催の催しにしか出ない箱入り娘の『しろまるひめ』、誰にでも貸し出されシンデレラのようにこき使われる可哀相な『しろまるひめ』の2体がいるんだな。

| |

第43代「姫路お城の女王」の『熊田佳那子』ちゃん。写真撮らせてくれてありがとう。

なお「姫路お城の女王」の選考や派遣などの事務局は神戸新聞社姫路支社で、身分は株式会社神戸新聞1年契約社員あたりになのだろうか。それとも主催者の姫路お城まつり奉賛会の職員かな。

| |

姫路城を被り、顔は玉子のように丸く、背中にゴボ天刀を差し、手には生姜醤油を下げた武者の井出たちと言えば「姫路おでん」の『しょうちゃん』。

手足が自由に動かせ物も持て表現力が豊かだが、それだけに中の人は外がほとんど見えないのに踊ったり跳ねたりと大変だ。

| |

「姫路城」の『お姫様』は姫路城に住んではいないが、出没するのは姫路城とその周辺。NPO法人コムサロン21の『姫路おもてなし委員会』が募集するボランティアだ。コムサロン21ではそのほかに「姫路城清掃会」・「亀山御坊朝市実行委員会」・「播磨うまいもん会」・「門番さくら組」・「姫路おでん普及委員会」などでもボランティアを募集している。

| |

平成19年から姫路市内に4店舗を展開する「姫路発タマゴサンドの店 ひめたま」のキャラクターが『たまご王子』だ。見た目はそのまんま玉子、彼の特技は椅子に座れること、重い重い玉子の殻を一日中被り続けていると疲れてしまうんだ。

| |

『ど根性大根大ちゃん』は歩道脇のアスファルトの隙間から芽吹いて「テレビ」などにも取り上げられ、一躍有名になった実在の大根をモデルにしている。なんやかんやあって実を結ぶことなく枯れて待ったが、クーロン技術により遺伝子を残すことに成功し、道の駅 相老い白龍城でその子孫が販売されたこともある。

その後の続報は無いかと捜してみたが、無いな。たぶんそれほど美味しくなかったのかな。

| |

姫路市の隣の隣の加古川からやって来た「加古川かつめし」のイメージキャラクターは、お皿によそわれたご飯の上にビフカツ(豚カツでもOK)を載せ、最後にドミグラスソースをかけて出来上がりという、いや茹でたキャベツを添えるのを忘れたらいかんな。というあまりにも簡単な構成だが、加古川市周辺でしか味わえないまさにご当地B級グルメと呼べるものだ。

B-1グランプりに参戦するためには愛Bリーグ(一般社団法人 B級ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会)に加入することが条件になっているが、加古川かつめしは全国展開しない方針なのか、それともとそれだけのエネルギーがまだ溜まっていないだけのか。今回は長い列が出来ていたため食しなかったが、加古川で食べたかつめしはおいしかったな。

| |

『かっつん』と『デミーちゃん』は皿や服の色が違うので一目瞭然に見分けられるが、顔は同じ型紙から作っているのでまったく同じの瓜二つ。違いは睫毛があるかないかだ。

| |

兵庫県佐用市からお越しの『コロたん』。近頃とみに生息数を増やしすっかり害獣扱いされている鹿。鹿の天敵として過去には日本オオカミが君臨していたが絶滅してしまった。残る天敵はハンターだけだが、高齢化と種々の猟銃を用いた凶悪な犯罪により銃器所持の規制が強まり、ハンターの数は減るばかり。

戦後の熱に浮かされたような植林ブームの結果としての、間伐も何もなされず放置され日が差し込まない下草も生えない真っ暗なスギヒノキ林。対して自然の広葉樹林は安泰かと思っていたが、鹿の食害でササなどの下草が一掃され見通しがよくなりどこでも歩けるようになってしまった。

それでも兵庫県下では毎年1万5千等もの鹿が駆除されてはいるが、生息数増加に追いつかない。駆除した鹿の埋設・焼却に労力そして費用もかかり、いっそ鹿を食べてしまおうと鹿肉専用の加工場を設けたりもしている。

けれども食用になる野生鹿の背ロースはほんのわずかで、残りは捨てられていた。そこでその残りを活用しようと佐用町商工会青年部が発案し、試行錯誤の据えにワイルドな香りを押さえることに成功し出来上がったのが『しかコロッケ』だ。残念なことに私は食べたことが無いので、味の方は分からない。

| |

三日間姫路食博に通ったが見落としたゆるキャラいたら申し訳ないが、とうとう最後のゆるキャラ紹介になってしまった。

最後は東経135度子午線の通る町として、日本標準時の町として有名な明石市よりお越しの「明石玉子焼」の『ひろめちゃん』。明石名物キャンペーン隊の「明石名物ひろめ隊」のマスコットキャラクターだ。

『ひろめちゃん』が広めたいのは「明石玉子焼」で、玉子焼きを二つくっついた胴体に、口と手にタコの吸盤がモチーフに使われている。そして写真には写っていないが背中には板を背負っている。

| |

一日目の会場風景

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

平日の金曜日なのに、それなりの人出だった。明日、明後日はどれくらいの大混雑になるのか楽しみだな。

姫路食博2010 二日目

もう終わりだと思っただろうが、まだまだ姫路食博2010は続く。ここからは二日目。

11月13日午前9時57分開場3分前、もう「津山ホルモンうどん」と「ひるぜん焼そば」には 長い列が伸び、一日目の営業のなかった「府中焼き」も列が出来ている。販売は10時からのようだが一部はフライング販売している模様。

| |

PRステージ午前の部

姫路食博の一番目の楽しみ方はご当地グルメを食べまわることだが、会場北西で行われているステージ見物も面白い。最初は10時30分からの「しろまる姫&しょうちゃんショー」。10時45分からは各出展団体によるPRタイム。

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

二日目の開場風景

12:31

ここまでで午前の部のPRは終了。14時からの午後の部PRが始まるまで、会場内をぶらついてみよう。まずはB-1グランプリ出展団体から。

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

PRステージ午後の部

14:00

午後からのステージPRの開始。

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

16:12

突然デジカメのバッテリーが切れてしまい「姫路おでん探検隊・おでんジャー(夢笑志)」による華麗なるパフォーマンスを写すことができなくなってしまった。

姫路食博2010 三日目

まさか三日目の報告はないいだろうと思っただろうが、最終日の姫路食博2010の様子を少し。

| |

| |

| |

来年開催される『第6回 B級ご当地グルメの祭典! B-1グランプリ in HIMEJI』は、今回以上の大混雑になるはずで、いかにしたら効率的に食べることができるか考えてみた。

- 一族郎党あるいは職場・学校の仲間を集め集団で挑む。出来れば10人以上で。

- チケットが事前販売される可能性があるので情報収集に努める。

- 開場の2時間前から分散して並び始める。一部人員は会食場所の確保に努める。

- 出展団体により列の長さが大幅に異なる、始めに並ぶ店を厳選する。

- 2順目、3順目と買い求めるが、各自の受け持ち店を事前に的確に指示する。

- 各自買い求めが終われば集合場所へと戻り、大宴会を始める。

スポンサード リンク